How to

その他

「生きがい」か「自己実現」か、それとも? 遺贈寄付の意義を考える

公開日:2021-01-15 00:00:00.0

Writer

遺贈寄附推進機構 代表取締役、全国レガシーギフト協会 理事

齋藤 弘道 氏

「人生の最後に残った財産を誰にどのように配分するのか」は、非常に悩ましい問題です。その一つの選択肢として、遺言等により遺産の一部を寄付する「遺贈寄付」が注目を集めています。なぜ、多くの方は遺贈寄付しようとするのでしょうか。その意義について考えていきます。

遺贈寄付の意義① 「生きがい」

内閣府の調査によれば、「ボランティア活動に参加する理由」のトップは「自分自身の生きがいのため」だそうです。逆に、「地域活動に参加しなかった理由」のトップは「健康・体力に自信がないから」であり、この傾向は60代より70代、80代と、年齢とともに高くなっています。高齢になると、社会貢献したくてもできない方も多く、生きがいの一つが失われているのだと思います。しかし、ボランティアが唯一の社会貢献の方法ではありません。「ボランティアと寄付は社会貢献の両輪」であると言われています。ボランティアは自らが活動する、寄付はお金を人に託す支援方法という考え方です。体力的にボランティアが難しい場合でも、寄付という社会貢献があります。そうは言っても、高齢者の多くは年金暮らしですので、今すぐに多額の寄付をすることはできないでしょう。そこで、人生の最後にお金が残った場合に、その中から少し寄付することを遺言に書いておく「遺贈寄付」が選択されているのです。

遺言を書くことで、一度は失われかけた「生きがい」が心の中に復活します。遺言を書いたことを遺贈する団体に伝えておくと、団体にも大変喜ばれます。今すぐに寄付をしなくても、心の充足感を得ることができる、ちょっとお得な方法です。

遺贈寄付の意義② 「自己実現」

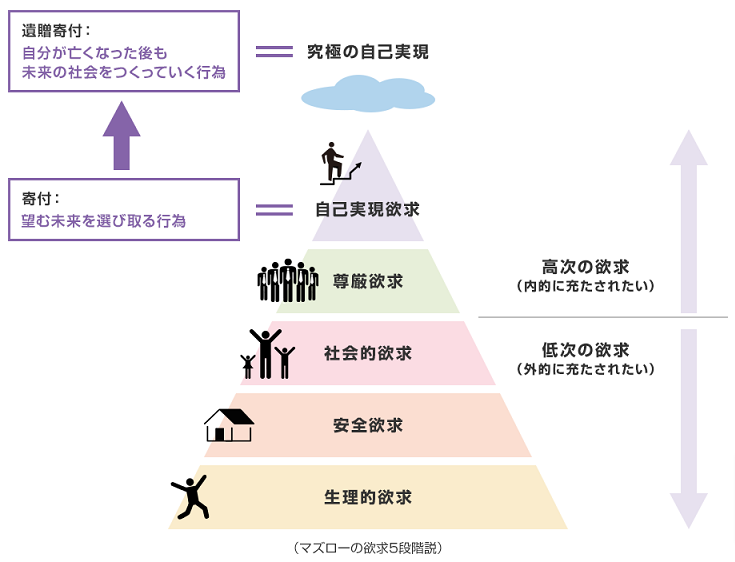

その「心の充足感」について、さらに掘り下げてみましょう。人間の欲求には5段階のレベルがあり、下から「生理的欲求」「安全欲求」「社会的欲求」「尊厳欲求」「自己実現欲求」であると言われています(マズローの欲求5段階説)。最も高次の「自己実現欲求」は、「自分の能力を発揮して、あるべき自分になりたい欲求である」とされています。ここで、寄付について考えてみますと、多くの活動や団体がある中で、自分が共感する活動や団体に寄付をするということは、自分がこうあってほしいと望む未来を選んでいる行為であるとも言えます。言い換えれば、寄付を通じて「あるべき社会になってほしい」という欲求を満たしているのです。このようにして、寄付は自己実現欲求を満たす一つの方法になり得るのだと思います。

寄付は、その結果や効果を自分の目で見ることができますが、遺贈寄付は亡くなった後の寄付ですので、残念ながら自分で確認することができません。遺贈寄付は、自分が亡くなった後の未来を創っていく活動や団体を応援することですので、自己実現欲求のさらに上の次元、まさに「究極の自己実現」「自己超越」ではないでしょうか。

遺贈寄付の意義③ 「相続財産の受け皿」

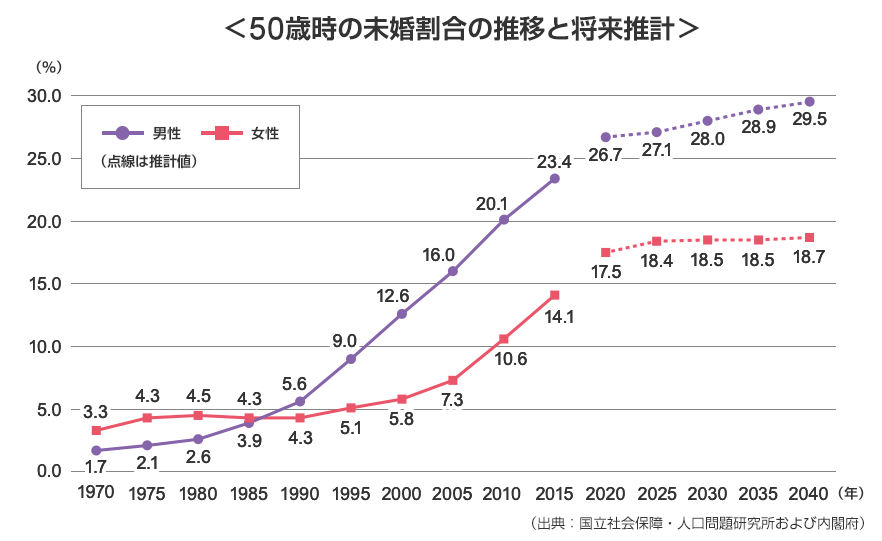

前回のコラムで「子どものいない方やおひとりさまが増加している」と述べました。(前回コラムはこちら)つまり、自分には子どもがいないので、相続が発生したときに兄弟姉妹や甥姪が相続人になる、または誰も相続人がいない方が増えているのです。こうした方々の相続財産はどうなるのでしょうか?相続人がまったくいない方の財産は、さまざまな手続きを経た後に国庫に帰属することになります。兄弟姉妹や甥姪が相続人の方の財産は、遺言等がなければ、相続人全員で遺産分割協議して分配されます。もちろん、それで良いと考えるならば特に何もしなくて良いのですが、「国に納めるよりは…」「きょうだいに全部あげるのは…」と考える方も多く、その選択肢として遺贈寄付を選ぶケースが増えています。どちらかと言うと消去法的に遺贈寄付をしている感じです。

これまでの遺贈寄付は、意義①や②で述べたような社会貢献の意識が高い方だけが行うイメージでしたが、これからの遺贈寄付は普通の方が普通に選択するようになる時代が来るように思います。

遺贈寄付の意義④ 「公益活動への資産移転」

ここまでは寄付者自身のパーソナルな動機に基づく意義について考えて来ましたが、最後は社会的な要請に基づく意義について考えたいと思います。野村資本市場研究所が人口減や高齢化、相続に伴う資産移転の影響を元にした試算によれば、2030年までに家計金融資産が40道府県で減少し、増加はわずか7都県だけになると予想しています。被相続人から相続人への相続財産の移転は、年間50兆円とも60兆円とも言われていますので、相続により、地方から都会へ大変な規模の資産が流出しています。

また、高齢化に伴い、亡くなられた方の子ども(相続人)も高齢化しています。いわゆる「老老相続」などと言われることがあります。高齢の相続人が受け取った資産は、なかなか投資にも消費にも向かわず、ただ貯蓄される傾向があり、膨大な個人資産が経済活動に寄与しないという問題があります。

仮に、相続財産の1%が公益活動に寄付されれば、50兆円の1%は5000億円ですから、毎年5000億円が公益活動に使われることになります。日本における2016年の個人寄付総額は7,756億円(出典:寄付白書2017)なので、ここに5000億円が加われば大変なインパクトです。これが実現すれば、多くの社会課題が解決される可能性があります。遺贈寄付は、こうした大きな力を秘めているのです。

Writer

遺贈寄附推進機構 代表取締役、全国レガシーギフト協会 理事

齋藤 弘道 氏

みずほ信託銀行の本部にて遺言信託業務に従事し、営業部店からの特殊案件やトラブルに対応。遺贈寄付の希望者の意思が実現されない課題を解決するため、弁護士・税理士らとともに勉強会を立ち上げ(後の全国レガシーギフト協会)。2014年に野村信託銀行にて遺言信託業務を立ち上げた後、2018年に遺贈寄附推進機構株式会社を設立。日本初の「遺言代用信託による寄付」「非営利団体向け不動産査定取次サービス」等を次々と実現。

編集監修者情報

- 編集監修者

- オリックス銀行