How to

その他

「争族」はもう古い? 人生最後の社会貢献「遺贈寄付」とは?

公開日:2020-12-14 00:00:00.0

Writer

遺贈寄附推進機構 代表取締役、全国レガシーギフト協会 理事

齋藤 弘道 氏

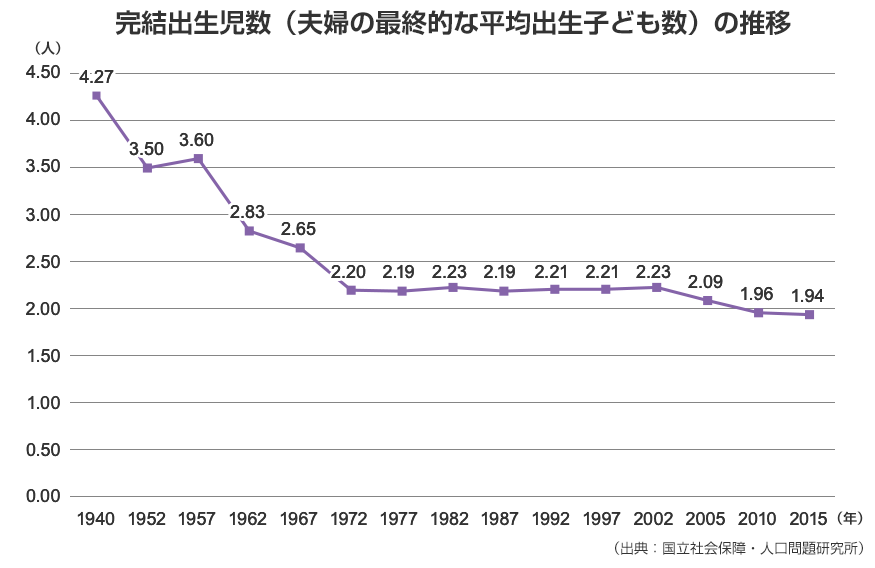

日本では、子どもの数が減少しています。これは最近始まったことではなく、戦後一貫して子どもは減り続けているのです。子どもの数は相続にも影響を及ぼします。子どもの数の減少は、相続人の数の減少とも言えます。相続人が少なくなると、相続の形は今後どのように変化して行くのでしょうか?

相続争いは今後も続くのか

親が亡くなった時に子どもがたくさんいれば、それだけ相続争いが起きやすくなります。異なる考え方や事情を持つ相続人が集まって遺産分割の協議をすれば、話がまとまりにくくなるからです。遺言があってもこれに納得せずに抵抗することもあります。いわゆる「争族」です。争族を題材にした本やテレビ番組を日常的に多く目にします。確かに、司法統計によれば「遺産の分割に関する処分(審判・調停)」は年間3万件弱ありますし、裁判所に持ち込まれない相続争いも多いと思います。しかし、「完結出生児数」(下のグラフ)は1960年代から急速に減少しており、この現在50歳以降の世代が、これから親の相続人となる中心世代になります。相続人の数が減れば、争う機会も徐々に減ることが予想されます。「争族」が相続の中心テーマではなくなる時代が来るのではないでしょうか。

遺贈寄付という選択肢

子どもの数の減少とともに、配偶者や子どものいない「おひとりさま」も増加しています。直系の相続人がいない場合、兄弟姉妹や甥姪が相続人になりますが、積極的に財産をきょうだい に遺そうと思わない方もいます。そのような場合に、財産の一部を非営利団体等へ寄付しようと考える方が増えています。これを「遺贈寄付」と呼んでいます。遺言などにより、自分の意思で自分の財産の行き先を決める時に「遺贈寄付」という選択肢があるのです。「遺贈寄付するほどの財産は自分にはない」と思われるかもしれませんが、ご自身が亡くなる時期は分かりませんから、財産を全部キレイに使い切って亡くなることは難しく、多少の蓄えを残したまま亡くなる方がほとんどです。遺贈寄付は、その使い切れなかった財産の中から、少しだけ社会に還元しようという考え方です。何百万円でなくても、少額でも立派な遺贈寄付です。

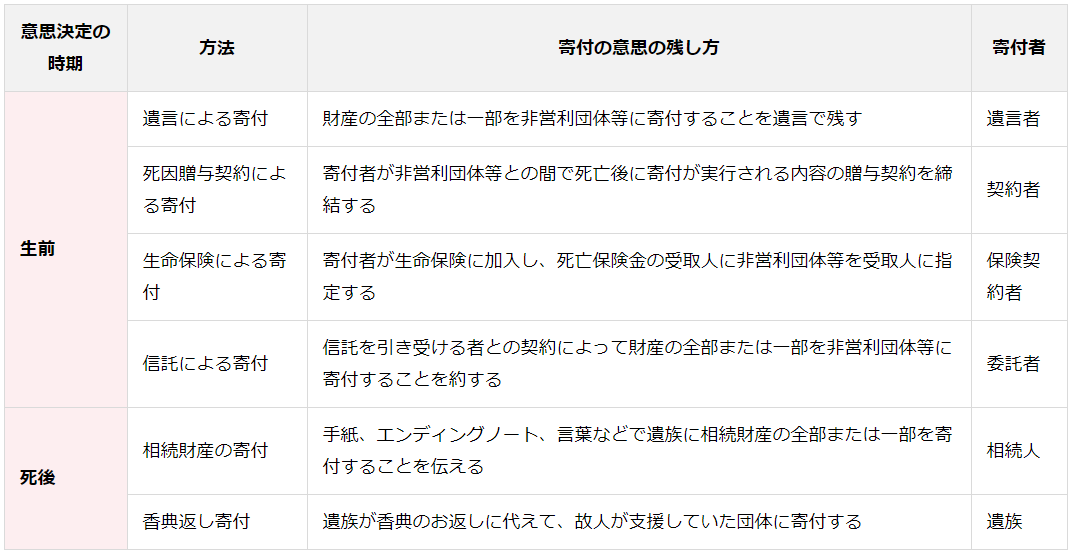

遺贈寄付というと「遺言による寄付」が一般的なイメージだと思いますが、その他にも下表のようなさまざまな方法があります。「遺言を書くのは面倒」という方でも、手軽に取り組める方法があります。特に「信託による寄付」 は、今後の遺贈寄付における本流となるでしょう。

「遺贈」と「寄付」と「遺贈寄付」の違い

「遺贈」とは、遺言によって財産を無償で譲与することを言います。遺贈する相手は法定相続人に限らず、法定相続人以外の第三者や法人も可能です。「遺贈」と「遺贈寄付」の違いですが、「遺贈」が自分の相続財産を第三者に単に分け与えることに対して、「遺贈寄付」は公益的な活動をする団体へ相続財産を譲与してその団体の活動を支え、社会課題の解決につながることが大きな違いです。では、「寄付」と「遺贈寄付」は何が違うのでしょうか。寄付も遺贈寄付も、公益的な活動をする団体や事業に対して財産を無償で提供することは同じです。しかし、前者は「今」、後者は「将来、自分が死亡した時」という寄付をする時点が異なります。

今、多額の寄付をすることが難しくても、自分が亡くなった時であれば、意外に大きな金額を寄付できることもあるでしょう。無理のない範囲で実行できることが、遺贈寄付の特徴のひとつです。

相続争いから社会貢献へ

少子化を背景とした相続人の減少は、今後の相続の形を「相続争い」から「社会貢献」へと姿を変える転機となる可能性があります。そして、遺贈寄付された財産は「蓄えられて使われないお金」から「社会課題を解決する生きたお金」に姿を変えます。これは、一人ひとりの小さな善意が積み重ねられ、大きな潮流となって初めて成し遂げられるものです。残った財産の1%でも十分です。一度ご検討されてはいかがでしょうか。Writer

遺贈寄附推進機構 代表取締役、全国レガシーギフト協会 理事

齋藤 弘道 氏

みずほ信託銀行の本部にて遺言信託業務に従事し、営業部店からの特殊案件やトラブルに対応。遺贈寄付の希望者の意思が実現されない課題を解決するため、弁護士・税理士らとともに勉強会を立ち上げ(後の全国レガシーギフト協会)。2014年に野村信託銀行にて遺言信託業務を立ち上げた後、2018年に遺贈寄附推進機構株式会社を設立。日本初の「遺言代用信託による寄付」「非営利団体向け不動産査定取次サービス」等を次々と実現。

編集監修者情報

- 編集監修者

- オリックス銀行