令和6年土地白書から読み解く「グリーンインフラ」がもたらす不動産価値について

目次

今回は、2024年6月に公表されました令和6年土地白書を中心に取り上げていきます。

【1】サステナブル(持続可能)な土地利用・管理に向けた取り組み例

今回公表された土地白書の中で、日本は本格的な人口減少社会を迎えており、地方圏を中心として人口減少が加速している状況の中、人口動態の変化は、土地需要の減少のみならず、土地の利用や管理に影響を与えると記載されています。これを解決するために政策転換が求められており、さまざまな取り組みが必要であるといえます。例えば、地域において複合的に発生している空き地と空き家の敷地を再編し、観光や地域の拠点となる施設を整備する取り組み、そのためのグリーンボンドを発行して資金調達をする取り組み、および未利用の森林を活用し、グリーンインフラとしての機能を有する施設を整備する取り組みといった活動があたります。ここで取り上げたグリーンインフラとは、ネイチャーポジティブ※1やカーボンニュートラルへの貢献、社会資本整備や、まちづくりの質向上、SDGs、地方創生への貢献による「自然と共生する社会」です。では具体的な取り組みとして、どういう施策があるのでしょうか?

次のパートでご説明いたします。

※1:日本語訳で「自然再興」といい、「自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を止め、反転させる」ことを指す。

【2】近年のグリーンインフラに関する政策

国は、以前より都市緑地法、都市公園法およびこれらの改正により、緑化政策を推進してきました。最近では、2023年9月にグリーンインフラ推進戦略の策定、さらに2024年5月には、第六次環境基本計画の閣議決定や土地基本方針変更により、グリーンインフラなどを総合的・体系的に推進しています。2023年10月から2024年6月の間で4回行われた「民間投資による良質な都市緑地の確保に向けた評価の基準に関する有識者会議」では、評価制度に関する基準や第三者機関の評価体制に関する基準などが議論され、運用面の方針などが取り決められました。

【3】自治体の空き地利活用とグリーンインフラの促進例

令和6年土地白書では、自治体における市街地内の空き地などの利活用例として、千葉県柏市の「カシニワ制度」が紹介されています。ここでは、みんなで楽しめる庭を増やし、まち全体をガーデンにしていくために、土地を貸したい土地所有者、使いたい市民団体など、活動を支援したい法人などに関する情報を集約し、それぞれのニーズをマッチングすることにより、公園に代わる新たな公共的空間を創出しています。また、未利用の放棄林の利活用例として、三重県いなべ市の未利用の放棄林(雑木林)のオープンスペース化「にぎわいの森」が紹介されています。かつて放棄林であった場所を市が買い取り、市庁舎の整備にあわせて、既存の樹木を生かしつつ、緑地として整備を行い、商業施設を整備し、農業振興や生業・就農促進、商業・観光振興、市民協働の促進など、まちづくり、ひとづくりの拠点として機能しています。これらの活動を通して、グリーンインフラを促進しているといえます。

【4】日本企業におけるグリーンインフラの促進例

例えば、三井不動産グループは2023年3月に生物多様性方針を策定し、日比谷、日本橋といった都市部において、生物多様性への配慮やグリーンインフラとしての機能の活用により、緑化・水辺の再生などに取り組んでいます。

その他にも令和6年土地白書によれば「大阪市うめきた2期区域」や「森ビル株式会社の麻布台ヒルズ」でもグリーンインフラ技術の考え方を採用した大規模な都市緑化の取り組みが進められています。

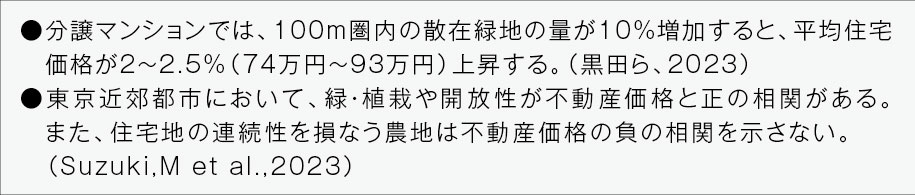

【5】「緑の価値」の研究例

ここまで「グリーンインフラ」の全体像を見てきましたが、このインフラ整備によって「緑の価値」が高まっているといえます。ひいては景観のよいことが住宅の中古販売価格へのプラス効果があることや、公園、緑道に接する環境施設は数%地価が高い、など国土交通省などによる研究成果が発表されています。ここではその一例を取り上げます。

(1)「グリーンインフラの市場における経済価値の分析手法での知見」

2024年3月に国土交通省総合政策局環境政策課が発表した「グリーンインフラの市場における経済価値の分析手法について」の中で既往研究での知見として以下の点が挙げられています。

(2)「環境性能評価制度がなされているマンションの価値、支払意思」の分析

2010年3月に「環境価値を重視した不動産市場のあり方研究会」が発表した「環境価値を重視した不動産市場形成に向けた情報整備のあり方について とりまとめ概要版(案)」によると、環境性能評価制度がなされているマンションの価値についてCVM※2手法による分析で「環境性能評価制度がなされているマンションに対する支払意思」がどの程度あるのかを調査したところ、住宅購入検討層は、環境性能評価制度がなされているマンションに対して6.7%の割合で一定の負担を支払う意思を持つことが発表されていました。14年前からすでに環境に対する価値を感じていた住宅購入検討層が少なからず存在していたといえます。

※2:CVM=Contingent Valuation Methodの略、仮想的市場評価法のこと、主に市場で取引されていない財(効果)の価値を計測する手法として用いられる。

(3)グリーンインフラの経済効果例

2023年12月、国土交通省が開催した「グリーンインフラの市場における経済価値に関する研究会(第1回)」での発表において、グリーンインフラの経済効果が発揮された事例が紹介されています。発表内容より一部をご紹介いたします。

【6】グリーンインフラ整備によって生じる価値の考え方

「グリーンインフラ整備によって生じる価値」を図る指標として、「グリーンインフラ活用型都市構築支援事業の費用対効果分析手法マニュアル令和4年3月(令和6年3月一部改訂)国土交通省都市局公園緑地・景観課」があります。本事業の価値は都市公園事業における価値検討項目ですが、不動産における「緑の価値」を考えるうえでも参考になると思われます。

ここでは、都市公園事業における費用対効果分析の基本的な計測対象となっている価値についてご紹介いたします。

(1)利用価値

・憩いの場などとして、お子さまたちの安全な遊び場、周辺住民の語らいの場、地域の人々の交流の場、健康促進、心理的な潤い、レクリエーションの場の提供や文化的活動の基礎など

(2)環境価値

・都市環境の維持・改善などとして、緑地の保存、動植物の生息・生育環境の保存、ヒートアイランド現象の緩和、二酸化炭素の吸収、森林の管理・保全、荒廃の防止、潤いのある街並みの提供、季節感を享受できる景観の提供

(3)防災価値

・都市防災として、災害応急対策施設の確保(貯水槽、トイレなど)、火災延焼防止・遅延、災害時の避難地確保、災害時の救援活動の場の確保、復旧・復興の拠点の確保

つまり、上記のような環境要因が認められる住宅は、価値が高いと評価される可能性が高くなってくると推測されます。

【7】おわりに

今回取り上げた「グリーンインフラ」に関する取り組みを見てみると、その効果は不動産にもその環境要因として「緑の価値」という指標が出てくる可能性があるといえます。国もCO2の削減や省エネだけではなく、ESGの一項目として大きく取り組み始めていることから、今後もさまざまな場面で「緑の価値」が話題になることが予想されます。今後「グリーンインフラ」や「緑の価値」といったワードには注視していく必要があると考えます。

Writer

村木 信爾 氏

不動産鑑定士、不動産カウンセラー、FRICS、京都大学法学部卒、ワシントン大学MBA。

信託銀行にて、不動産鑑定、仲介等の業務に携わった後、現在、大和不動産鑑定㈱シニアアドバイザー、明治大学ビジネススクール兼任講師(元特任教授)、PROSIL代表。近著に『不動産プロフェッショナル・サービスの理論と実践』(清文社)2022.6刊、がある。