都心8区の中古住宅マーケットウォッチVol.8

目次

前回の報告に引き続き、直近1年間の都心8区中古マンションの四半期平均販売価格などを見ていきます。

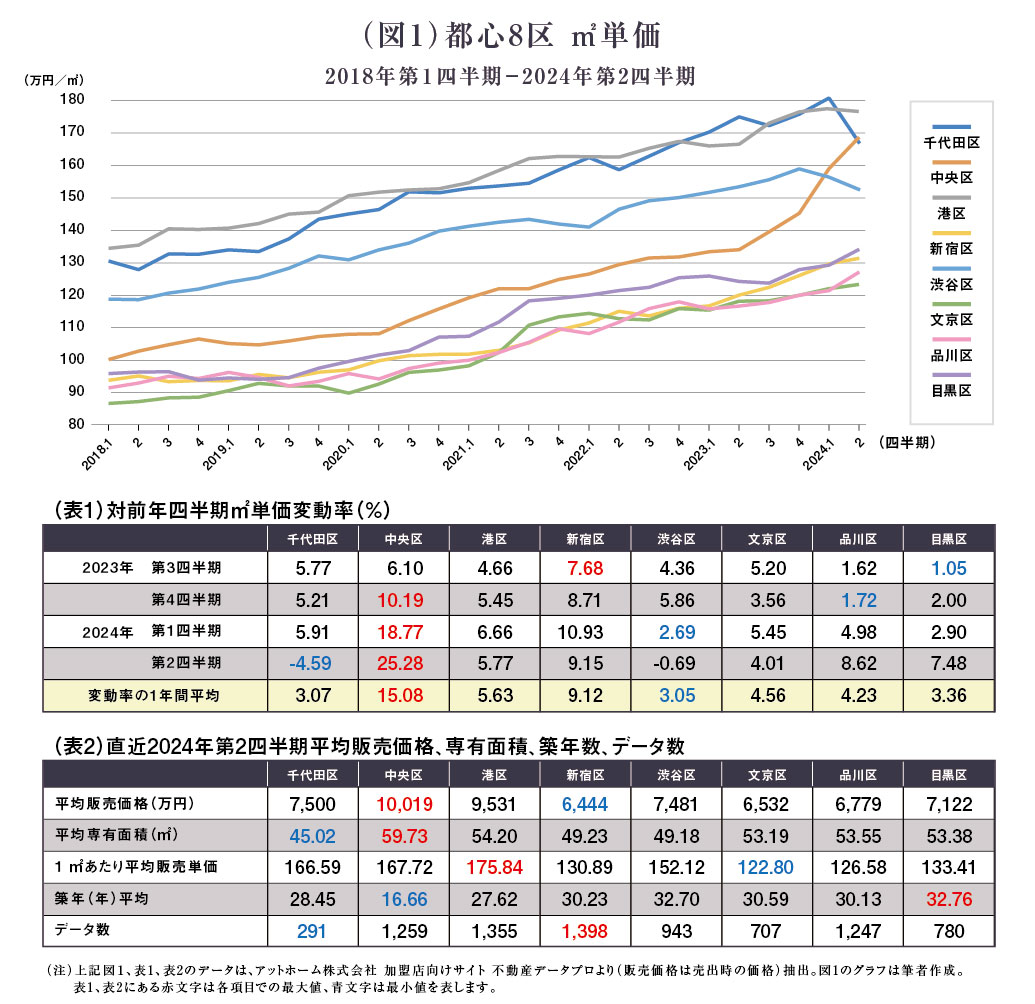

都心8区の㎡あたり販売単価などの推移は?(図1)

都心8区㎡単価(図1)を見ると、港区(175.84万円/㎡)が一番高く、次いで中央区(167.72万円/㎡)が続きます。一方でこれまで上昇していた千代田区(166.59万円/㎡)が2024年第1四半期と比べて下がり、中央区にも抜かされる結果となりました。

また対前年の同時期から1年間の変動率を示す「対前年四半期㎡単価変動率(表1)」でみても直近の2024年第2四半期では、中央区が25.28%と大きく伸びております。逆に低いほうでは先ほど取り上げた千代田区が、-4.59%、渋谷区が-0.69%とマイナスに転じました。都心8区の中では千代田区、渋谷区が減少、港区など残りの6区は上昇していることから、区によって二極化する結果となりました。

なお変動率の1年間平均(表1)を見てみると、中央区の15.08%、新宿区の9.12%が高く、低い方からは、渋谷区3.05%、千代田区3.07%と続きます。今回マイナスとなった千代田区、渋谷区においても1年間の平均で見ると上昇はしています。

一方で都心8区の平均販売価格(表2)をみると、直近2024年第2四半期の数値は、高いほうから、中央区10,019万円、港区9,531万円、千代田区7,500万円と続きます。ただし前述の通り千代田区は、対前年比-4.59%と下がっており、中央区は、同+25.28%と大きく明暗を分けました。

また平均専有面積(表2)を見てみると、中央区は59.73㎡と他区と比べて広く、狭いほうからは、千代田区45.02㎡、渋谷区49.18㎡です。築年(年数)平均は、古いほうから、目黒区32.76年、渋谷区32.70年と続き、逆に新しいほうは、中央区16.66年、港区27.62年となり、各区には、それぞれ販売される中古マンションに特徴があることがわかります。また中央区は比較的築年数が浅いマンションの取引が多いと推測され、そのために平均販売価格や対前年四半期㎡単価変動率の上昇が大きかったと考えられます。

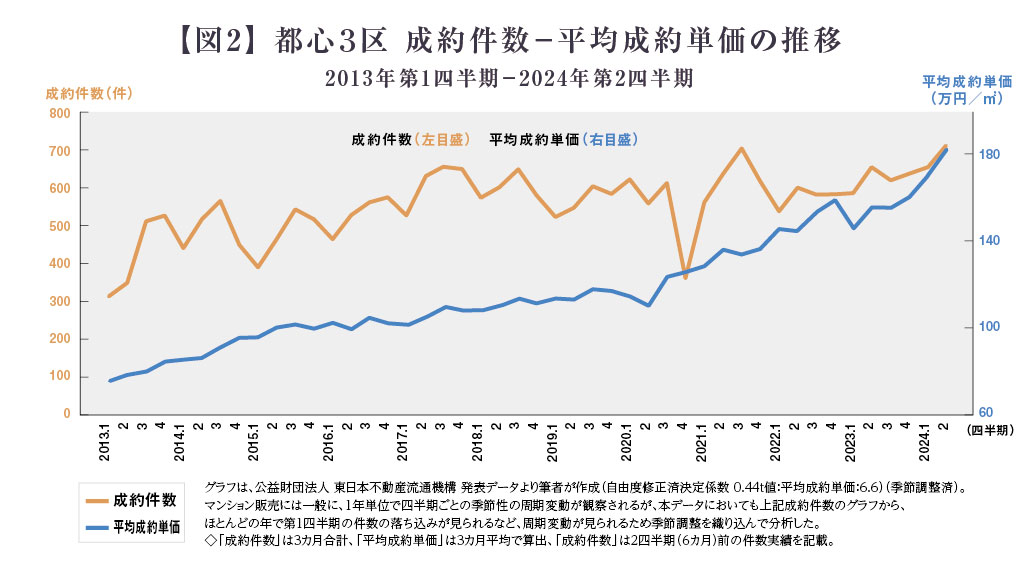

都心3区(中央区、港区、千代田区)の成約件数-平均成約単価の推移は?(図2)

都心3区においては前回同様、今回も半年前の成約件数と成約単価の間に相関関係が見られ、成約件数が増減すると、半年後には成約単価に影響を与えて、増減するという見方ができます。直近の2024年第2四半期は、対前期比で成約件数、平均成約単価はともに上昇しました。

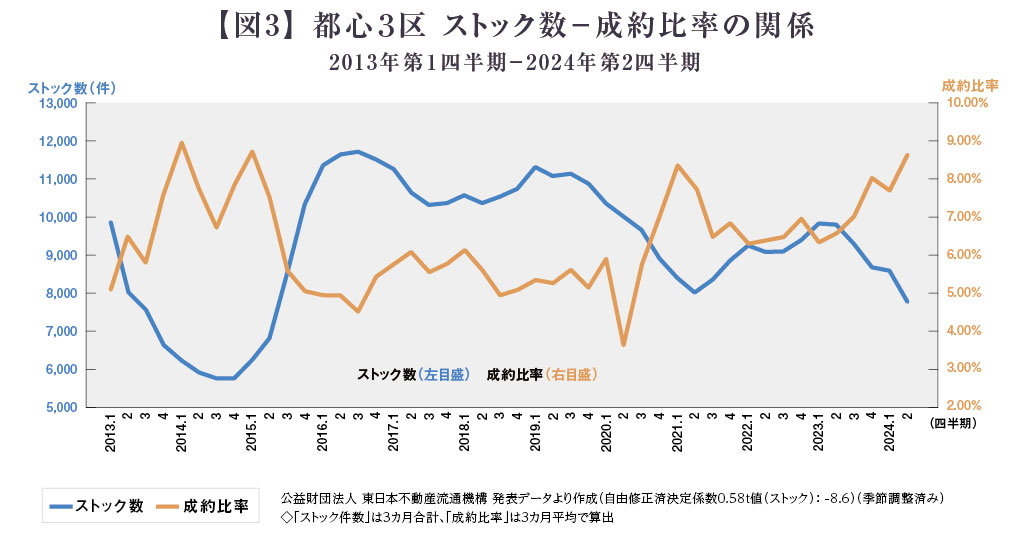

都心3区(中央区、港区、千代田区)の物件ストック数と成約比率は?(図3)

都心3区のストック数と成約比率との関係は時間差(ラグ)なしで、負の相関関係があり、直近の2024年第2期は、対前期比でストック件数が下落し、成約比率は上昇しています。

TOPICS

●(出典) 株式会社マーキュリー プレスリリース https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000256.000018769.html

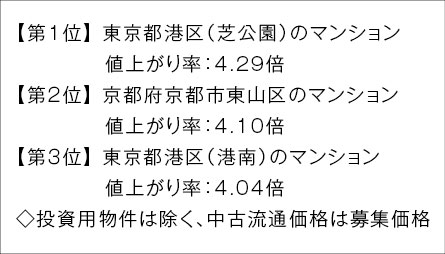

今回ご紹介する「株式会社マーキュリーのプレスリリース中古マンション騰落率BEST100(2024年7月22日発信)」の記事では、首都圏、関西、東海エリアで2023年(~12月末時点)に中古流通した住戸の中で各物件最も値上がりした住戸を元に中古マンションの値上がりランキングを作成し、値上がり率が高い上位100物件が取り上げられています。

そのランキングの上位3物件は以下の通りでした。

値上がりした物件の特徴を以下に挙げます。

①大半が2000年代リーマンショック(2008年)までに分譲された物件である

値上がり率上位100物件の内訳を見てみると、リーマンショック前の2008年以前に竣工、分譲された物件が全体の約8割を占めています。資産価値が高いマンションは竣工から15年以上が経過しても価値が下がらず、むしろ大きく上昇していることが分かります。また、時期に関しては、ランキングの上位100物件のうち、2020年代に竣工した物件は1物件も入りませんでした。

②タワーマンション(20階建て以上)が多い

値上がり率上位100物件のうち、約6割(60物件)をタワーマンション(20階建て以上)が占め、一般的な物件と比べて物件数自体が少ないタワーマンションが値上がり上位の半数強を占めています。

タワーマンションは、一般的に駅近で利便性の高い好立地に建てられることが多いことから、購入検討者からの需要も高く、価格が大幅に値下がる可能性も低いと考えられています。

③値上がりランキング上位10物件のうち4物件が京都・大阪の物件

値上がり率上位10物件のうち4物件が京都や大阪といった関西の物件でした。

全体を見ても上位100物件のうち18物件が関西の物件です。大阪市では大阪・梅田周辺のタワーマンション、京都では、烏丸駅から京都市役所駅周辺の物件が大半を占めるなど、限られたエリアで非常に大きく値上がりしている傾向がみられています。

中古マンションを検討する際には、現在の価格比較や今後値上がりするかどうか、という検討だけではなく、「新築分譲時の価格からどの程度値上がりしたのかをみることで、その物件は価格が下がりにくいマンションかどうか」という視点も、物件を評価する際の見方の一つとして考えてもよいと思われます。

まとめ

直近2024年第2四半期は千代田区の都心8区㎡単価、対前年四半期㎡単価変動率の減少が大きなポイントといえます。この現象が一時的なものなのか、他区に波及し下がるのかは、まだ何とも言えない状況です。しかし都心8区は、まだ需要・供給共に好調で、直近1年間で見れば引き続き上昇局面であるといえます。

マーケットでの局面を見ると、日銀が7月31日の金融政策決定会合で、政策金利を15年7カ月振りの0.25%の水準に引き上げることを決定しました。これにより、住宅ローン利用層においては影響があることが予想されます。一方、8月13日に発信された日本経済新聞の記事※2によると、日本の住宅価格は、可処分所得で比べたら、OECD平均を下回るとの指摘もあるため、まだ不動産売買の需要はまだあるとも考えられます。

エリアによって上昇減少がみられる中、価格帯も含め二極化している物件の見極めが、一層重要になってきています。今後も信頼のできる不動産の専門家にアドバイスを受けつつ、しっかり不動産マーケットを見ていきましょう。

※2:(出典)株式会社日本経済新聞社https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUD13CEA0T10C24A6000000/

Writer

村木 信爾 氏

不動産鑑定士、不動産カウンセラー、FRICS、京都大学法学部卒、ワシントン大学MBA。

信託銀行にて、不動産鑑定、仲介等の業務に携わった後、現在、大和不動産鑑定㈱シニアアドバイザー、明治大学ビジネススクール兼任講師(元特任教授)、PROSIL代表。近著に『不動産プロフェッショナル・サービスの理論と実践』(清文社)2022.6刊、がある。